慢性骨髓性白血病

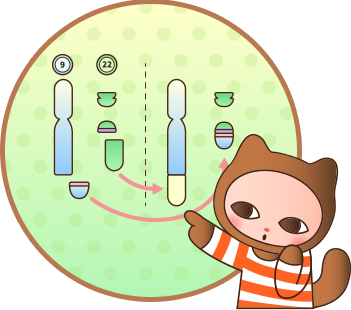

慢性骨髓性白血病(Chronic Myeloid Leukemia,CML) 好發於 40~60 歲成人,是一種骨髓增生性腫瘤,病程進展較慢,但若未治療,數年後可能會轉成急性白血病。發生原因是人體的「第 9 對與第 22 對染色體」發生轉位,第 9 對染色體的 ABL 基因接到第 22 對染色體上的 BCR 基因,形成帶有 BCR-ABL 融合的致癌基因,被稱為「費城染色體」,進而造成大量異常的白血球增生。

慢性骨髓性白血病早期症狀不明顯,半數病人確診時沒有明顯症狀,部分為健康檢查抽血時意外發現。病程一般可分為三個階段:

慢性期:血液及骨髓中不成熟的骨髓芽細胞只佔少數,不到 10%。臨床症狀輕微或無症狀,部分病人在抽血時意外發現,也有人因脾臟腫大而確診。一般對藥物控制效果好。

加速期:血液或骨髓中不成熟的芽細胞比例增加至 10~19%,或脾臟腫大難以控制。加速期平均約維持 3~6 個月。

急性期:隨著疾病進展,血液或骨髓中不成熟芽細胞超過 20 % 以上,形同急性白血病,有時甚至在骨髓外形成腫瘤,如骨骼、淋巴結,或造成腦脊髓組之侵犯。對標靶藥物治療效果較差,需要進行異體造血幹細胞移植治療以便長期疾病控制。

一般來說,慢性骨髓性白血病在慢性期時是進展緩慢的癌症,經過幾年之後才會加速惡化。在診斷後,若能有效控制治療,病人的生活品質可以得到很好的改善。

慢性骨髓性白血病的緩解,可分成三個層次:

血液緩解:血液的抽血數目檢查正常,血球細胞的分化也正常,恢復正常血球功能。

染色體緩解:經治療後,染色體恢復成正常核型變化。

分子緩解:最理想的情況是能在一年內達到 log 值小於 -3 (即BCR-ABL的分子小於0.1%),之後如果能繼續降至 -4或是-4.5以下、甚至是-5以下(-5一般為此分子檢測的極限)則預後相當理想。

目前治療方法是以標靶治療為主,可以防止癌化白血球持續增生,反應好的病人依醫師指示持續用藥,甚至有機會在服藥五年後停藥。若治療效果不彰,則轉換其他第一代或第二代標靶藥物,或進行異體造血幹細胞移植。

常見的治療方式如下,請點選了解

-

標靶治療

針對血癌細胞表面抗原的表現,或是有特殊的融和蛋白,而設計的藥物,稱之為標靶治療。慢性骨髓性白血病使用藥物為小分子的酪胺酸激酶抑制劑(tyrosine kinase inhibitors, TKIs )。

治療藥物 (點選藥物名稱可觀看更多資訊喔) Dasatinib (柏萊) SprycelImatinib (基利克、癌微可) Glivec, IvicNilotinib (泰息安) TasignaPonatinib (英可欣) IclusigAsciminib (欣覓力) Scemblix國內藥物使用的先後順序與健保給付條款有關,每位病人的狀況不盡相同,可與您的醫護團隊多加討論,以打造個別化的治療計畫喔!

-

干擾素

此為慢性骨髓性白血病早期常用治療方式之一,透過增強免疫反應與抑制白血病細胞增生,延緩疾病進展。

適用對象為不適合使用酪胺酸激酶抑制劑(TKIs)者,如:孕婦、對所有TKIs耐藥性不佳或有嚴重副作用者。雖療效不如TKIs穩定,仍可作為輔助治療或特定族群之短期替代方案,但其副作用如發燒、疲倦、情緒改變等,需密切監控與評估。

-

異體造血幹細胞移植

透過高劑量化學治療或加上全身放射線治療,清空骨髓異常細胞,再把含有捐贈者「造血幹細胞」的正常骨髓或周邊血液,像輸血一樣輸給病人,來重建造血系統及免疫功能。 了解更多